曹操为何在赤壁之战犯下如此低级错误?

其实在三国的历史之中有一件事我一直是心生疑惑,那就是关于赤壁大战的开始和结束,总认为其中掺杂了太多的不合理,尤其是在了解了背后的背景之后,对这一怀疑也越发明显。我怀疑的是什么呢?那就是不论是诸葛亮还是周瑜,都很明确地指出了曹操南下的痛点所在,而且还是列举了好几点,如诸葛亮就曾夸张的比喻说曹军在追击刘备的时候已经是力竭,甚至是连生产的薄绸都无法射穿;周瑜则更是从天时地利上说了一堆曹操的不足之处,西北马腾的威胁,水土不服的地理环境,舟车劳顿的身体因素等等。

这么一来曹操的颓败劣势非常明显,那么问题也就来了,这么明显的危机为什么周瑜和诸葛亮都看到了,但是曹操自己却没办法感觉到呢?所以在合理的历史事件发生之时,存在的不合理一定是有原因的。

曹操是否知道准备不足?

首先我们来了解下曹操。曹操(155年-220年正月庚子),字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯人,汉族。东汉末年著名政治家、军事家、文学家、书法家。三国中曹魏政权的缔造者,先为东汉大将军、丞相,后为魏王。生以汉朝大将军、丞相的名义征讨四方割据政权,为统一中国北方做出重大贡献,同时在北方屯田,对农业生产恢复有很大作用。曹操的诗作具有创新精神,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称建安风骨。鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。

东汉末年,在镇压黄巾起义军中,逐步扩充军事力量。初平三年(公元192年)占据兖州,分化、诱降青州黄巾军的一部份,编为“青州兵”。建安元年(196年)迎献帝都许(今河南许昌东)。挟天子以令诸侯,先后削平吕布等割据势力。官渡之战大破军阀袁绍后,逐渐统一了中国北部。其实这种用兵上的初级知识,曹操怎么会不明白。而且在南下之前曹操没有太多的时间准备,我们来看看曹操的进军时间线,建安十三年也就是208年的正月,曹操刚从北方平定乌桓回到了邺城,这时期则是立马开始了南下的准备。建安十三年的前两年,曹操为了能彻底的消灭袁绍残余势力,一路追击至乌桓。

而这一场战争持续了近两年的时间,整个过程也是非常的艰辛,建安十二年的八月时期曹操才正式与乌桓的主力军项羽,而且当时曹操的处境特别危险,乌桓在兵力上是曹操的几倍。这时候若不是张辽等人的极力作战,曹操能否活着回来还是个未知数。所以从建安十二年的八月到第二年的正月,前后不到半年的时间曹操就要开始做南下准备,时间不但是紧凑,士卒也得不到很好的休息。

那为什么曹操要一直追赶时间呢?原因是要赶在刘表去世前稳定局势,实施情况是曹操南下在当年七月,仅仅一个月之后刘表就去世了。刘表在官渡之战时的态度决定了刘表的军事风格,摇摆不定而且充满狐疑,若是刘表没有健康问题反而曹操会选择准备充分之后再大举进攻。所以从始至终曹操都是明白自己准备不够的,因此曹操发动赤壁之战的理由并不合理。

赤壁误解

事实上赤壁存在了很多的误区,加上演义小说的诠释之后,想当然的会产生曹操南下征讨孙刘的错觉。但事实上刘备是主角,孙权只是配角。之所以这么说是有理由的,首先曹操打刘备是确实存在的事实,当阳一战曹操不顾舟车劳顿,亲自带队五千骑兵追击刘备,意图就是要将刘备逼进死胡同。而此时刘备的情况也是岌岌可危,先是南郡的失守,之后要不是关羽的接应和张飞、赵云的激战,刘备可能都没有机会前往江夏。

另外这也反应出了曹操准备不足的事实,《三国志》记载了刘备的狼狈状况:“备弃妻子,与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走,操大获其人众辎重。”也就是说刘备此时此刻只剩下了几十人逃走,家人都来不及救援,但就是面对这种巨大的优势曹操还是放弃了追击给了刘备一条活路,这也就说明了曹操的主要动向还是拿下荆州。所以放弃了追击刘备之后,曹操立马返回南郡稳定局面。

所以从既定的事实上也能看到曹操南下的主要动向是拿下荆州,其次则是剿灭刘备势力。这里面并没有孙权的参与,甚至是没有提到孙权。而后世人之所以会误解,还是来自于一封曹操的威胁信,其中曹操提到了要和孙权会猎于吴。但写信一事未见正史记载,所以时真实性要打上一个折扣。但就算是有这么一出,也不能说明曹操有意鲸吞东吴,按当时曹操的现实状况,曹操不会进行不明智的选择,很可能曹操只是想和收复荆州一样,威胁逼降孙权,事实是孙权不是刘琮,这也就是为什么曹操说生子当如孙仲谋,刘表的儿子如猪狗的原因所在了。(因为孙权不会轻易被逼降,反而给曹操上了生动一课。)

也就是说曹操和赤壁之战的关系很可能是被迫应战,从一开始曹操就没有想要南下江东的准备,更没有想法。但孙权和刘备却在积极谋划,事实上在刘备当阳败逃之后孙权就派遣了鲁肃前往夏口一探究竟,所以这里也看出了孙权的主动积极,恰好刘备也有意增加助力,在这种情况下两人也就成功汇合,拉开了赤壁之战的序幕。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

1976年9月许世友为何秘密嘱咐:出门要带枪

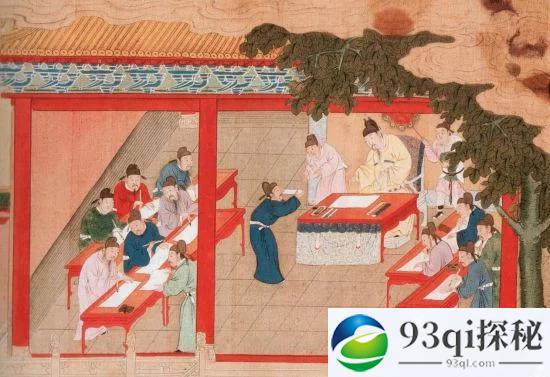

1976年9月许世友为何秘密嘱咐:出门要带枪 科举时代的“异地高考”和“高考移民”

科举时代的“异地高考”和“高考移民” 历史解密:谈明代宫廷中的塑宦官

历史解密:谈明代宫廷中的塑宦官 鄂豫皖苏区第一批人民解放军20名指挥员

鄂豫皖苏区第一批人民解放军20名指挥员 丘处机和成吉思汗的故事

丘处机和成吉思汗的故事 李渊之子 这么多争夺皇位的人 为什么只有这三个最凶

李渊之子 这么多争夺皇位的人 为什么只有这三个最凶 刘备死前学过照顾孤儿的人是谁?孙策的寄养是怎么回事?

刘备死前学过照顾孤儿的人是谁?孙策的寄养是怎么回事? 看杀卫玠:西晋美男子活活被看死

看杀卫玠:西晋美男子活活被看死