三峡悬棺的千古之谜

悬棺葬是古代一种比较奇特的葬式:在江河沿岸,选择一处壁立千仞的悬崖,用我们至今仍不知晓的方法,将仙逝者连同棺材高高地悬置于悬崖半腰的适当位置。葬地的形势各异,归葬的个体方式也略有差别。一口沉甸甸的尸棺,一具冷冰冰的尸骨,怎么会飞到那高高的悬崖上?尸棺的主人是谁?我们有限的智慧还难以解读这千古之谜。

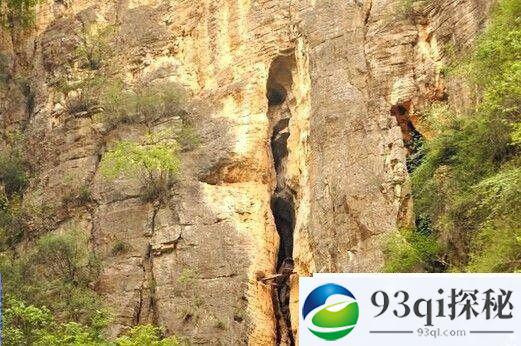

目击:绝壁惊现悬棺

神农溪地处长江三峡巫峡与西陵峡之间的巴东县境内,位于长江北岸的深山峡谷里,发源于华中第一峰之称的神农架南坡,属常流性溪流,全长60公里,于西口处汇入长江。在当地峡谷的绝壁上分布着几处悬棺,令人叹为观止。据当地村民介绍,这是古代巴人的葬身之处。三峡水库蓄水前,这些悬棺距离水面还要高得多。这些重达数百公斤的悬棺,离地高度一般有几百米,奇怪的是所有的悬棺都置于几乎无法攀援的险要绝壁上,别说把棺材扛上去放好,就是空手爬上去都不可思议。那么,悬棺究竟是怎样飞上去的呢?对此,当地村民也给不出答案。

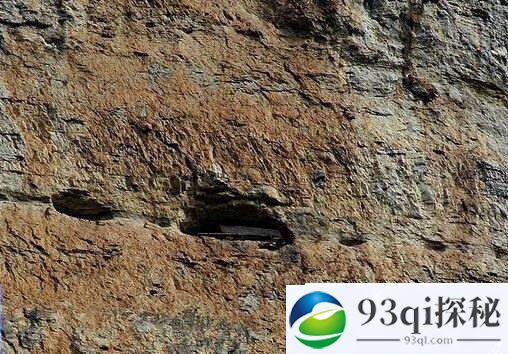

无独有偶,记者曾与州户外运动协会的探险爱好者一起在利川市建南集镇西北大约三公里的地方,也曾发现有一处悬崖峭壁,壁上竟然有7个大小不等的岩孔,里面曾是古代巴人崖葬的墓,距今约2000多年。因有7窟,故当地人称七孔子,又称仙人洞、蜕皮洞。七孔子高离地面10余米,分上四下三两行排列。除一孔为长方形外,余皆近正方形。各孔之间,行距、孔距均为1米左右。正方形孔室顶呈穹隆形,中高大约在1.1米,边高在0.8米左右,室宽1.4米。所有石窟凿工精湛,有的窟门还刻有图案。关于这七个洞的来历众说纷纭,为其蒙上了神秘的色彩。

历史:春秋战国遗迹

今年70多岁的利川民俗专家谭宗派多年来一直致力于三峡悬棺的研究。数十年来,他先后走遍巴东、利川、奉节、巫山等地,对当地的悬棺进行考察和了解,并撰写了大量的文字资料。据介绍,悬棺大多是春秋战国时代的遗迹。那时,由于战争频繁,民不聊生,古人就选择了高不可攀的悬崖峭壁作为葬身之处,以示趋吉和尽孝之意。

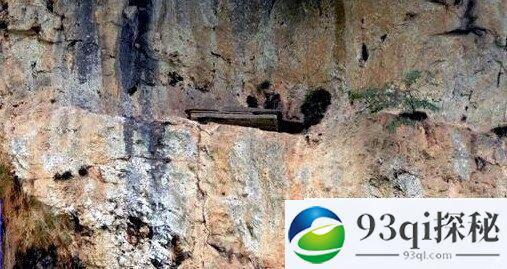

悬棺葬的表现方式经专家归纳有七种类型:一是木桩架壑式,将棺木一头置于天然岩洞或者岩石裂隙之中,另一头则架于绝壁的木桩之上。二是天然洞式,将天然洞稍加修整或填平,然后置棺其内。三是人工开凿横式,人工在临江的崖壁之上开凿长方形横龛,大小宽窄以容一具或两具棺木为宜。四是人工开凿方式,在临江崖壁上开凿宽1至1.5米的方洞或者利用天然洞加工成方洞,置棺其内。五是悬崖木桩式,在临江崖壁上开凿横向2至3个小方孔、嵌入木桩,然后置棺其上。六是崖礅式,在临江悬崖峭壁上有突出或凹下的岩石,因其厚重而又平坦,稳度大,或称岩礅或岩缝,将棺木置入其内。七是岩缘式,在海边陡峭的崖壁上找有突出的狭窄岩缘,形成天然平台,置棺其上。

然而,悬棺葬究竟何人所为?所葬何人呢?这是一些已被时间带走的秘密。

悬棺葬研究是一个多学科交叉的综合性课题,其一个个具体项目,几乎都是悬案,所以也有人以悬棺葬之谜作为统称。

谭宗派认为,在不同的历史发展时期和不同地区,人们的丧葬有过不同形式。大约在春秋战国时期,巴人聚居的峡江地区就已出现悬棺这一丧葬形式。弥高者为贵,古代巴人认为对死者安葬得越高,越能体现对死者的孝敬,并且可以在今后的时间里不需要再行祭奠。于是将死者的尸骨置于木匣内,或将尸体置于棺材内,安放在高处。

相反,有人认为悬棺葬正是落土葬习俗的自然发展,具体而言,它与新石器时代的土葬墓有密切关系。当时我国的土葬墓遍及全国,包括文献记载的悬棺葬地区和考古发现的悬棺葬地区。早在新石器时代晚期,我国已经出现洞室墓和独木舟船棺的萌?。悬棺岩洞墓的出现,实质上是把深入地下的洞室及其棺木抬升到高岩洞的变化。

也有人认为施行悬棺葬是孝道的表现或是为了追求吉利。把高山险峰、崇山峻岭视为生活的依托,或因其难以接近、难以触及而产生神秘感,进而把它作为神灵所居或通天之路加以顶礼膜拜,所以他们便把死者的灵柩置于高山峻岭的崖之间。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

中国地铁奇葩事件、男女不雅事件大曝光!!

中国地铁奇葩事件、男女不雅事件大曝光!! 秦始皇兵马俑

秦始皇兵马俑 塔里木盆地干尸之谜终告破

塔里木盆地干尸之谜终告破 盘点新疆十大未解之谜 神秘的楼兰王国、水怪

盘点新疆十大未解之谜 神秘的楼兰王国、水怪 超级恐怖的1987年新疆和田生化僵尸事件

超级恐怖的1987年新疆和田生化僵尸事件 密闻:强拆明朝娘娘庙遇怪事,逼迫鸟巢迁址!

密闻:强拆明朝娘娘庙遇怪事,逼迫鸟巢迁址! 关于海昏侯墓的四大谜团

关于海昏侯墓的四大谜团 探秘彝族奇异摸奶节 色男去旅游摸奶的艳遇 有图

探秘彝族奇异摸奶节 色男去旅游摸奶的艳遇 有图