王昌龄《出塞》的背后有什么故事?

但凡历史上喜闻乐见的诗歌,都有着共同的思想艺术魅力。王昌龄这一首有名的边塞七绝,其妙处在于;篇幅虽小,而容量特大.诗人以雄劲的笔触,对事先的边塞和平生活作了高度的艺术概括。他经过关于工夫和空间的意匠运营,以及把写景、叙事、抒情与谈论严密结合,在四句诗里熔铸了丰厚复杂的思想感情,使诗的意境雄壮深远,既冲动人心,又耐人寻味。

诗的首句“秦时明月汉时关”七个字,即展示出一幅壮阔的图画:一轮明月,照射着内地关塞。诗人只用大笔勾勒,不作细致描画,却恰恰显示了内地的寥廓和景物的萧条,渲染出孤寂、凄凉的氛围。尤为巧妙的是,诗人在“月”和“关”的后面,用“秦汉时”三字加以修饰,使这幅月临关塞图,变成了工夫中的图画,给万里边关赋予了悠久的历史感。这是诗人对临时的边塞和平作了深入考虑而发生的“神来之笔”!接着,诗人触景生情,写出次句“万里长征人未还”。这一句既叙事又抒情。在深沉的感慨中暗示事先边防多事,表现了诗人关于久戍士卒的深沉同情。而这一句,又从空间的角度点明边塞的悠远。这样,诗人便发明了时空交错的意象,把读者带到万里以外的边塞,引进漫长的历史河流中去回想、体验、考虑。这两句包括了多少弦外之音呵!秦汉时的边关,至今在月下荡然无存,面和平不断继续不时。已有多少士卒血洒疆场,至死未归;又有多少战士依然戍守着边关,不能归来。诗人借助阔大、悠久的时空意象,表现和平给秦、汉以来历代人民带来的苦楚和灾难。立意既高,又看得深远,真可谓“发兴高远”。

既然和平形成了人民共同的喜剧。那么,怎样来制止、完毕这个喜剧呢?诗人在三四句作出了正确的答复。他为久戍的士卒收回呼吁,希望有象飞将军李广那样的名未来带领广阔战士打败朋友,攫取成功,使朋友从此不敢再来进犯。“但使龙城飞将在+不教胡马度阴山”两句,融抒情与谈论为一体,直接杆发戍边战士稳固边防的愿望和捍卫国度的壮志,弥漫着爱国热情和民族骄傲感。写得气势豪迈,铿锵无力,掷地作金石声!同时,这两句又语带挖苦,表现了诗人对朝廷用人不当和将帅糜烂能干的不满。有弦外之音,使人寻味无量。 对《出塞》历来评价很高。明代诗人李攀龙甚至推奖它是唐人七绝的压卷之作,杨慎编选唐人绝句,也列它为第一。这些评价未必恰当,但它确是一首思想性和艺术性完满结合的佳作。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

揭秘:朱厚照为何要在皇宫里建“豹房”?

揭秘:朱厚照为何要在皇宫里建“豹房”? 电视剧木府风云木增很帅 木增与阿勒邱的爱情

电视剧木府风云木增很帅 木增与阿勒邱的爱情 刘恒后的皇帝 刘章和刘恒的真实关系是什么

刘恒后的皇帝 刘章和刘恒的真实关系是什么 新文化运动的作用有哪些

新文化运动的作用有哪些 孟浩然一心求官 孟浩然口不择言败在醉酒上

孟浩然一心求官 孟浩然口不择言败在醉酒上 一记耳光的后果:毁掉两位将军的未来 导致12万军队全军覆没

一记耳光的后果:毁掉两位将军的未来 导致12万军队全军覆没 揭秘中国历史上最美的“五大艳后”

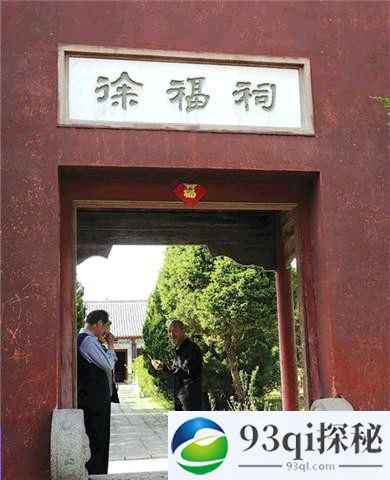

揭秘中国历史上最美的“五大艳后” 徐福祠在哪里 日本民间建造徐福庙

徐福祠在哪里 日本民间建造徐福庙