海子黎明 海子的诗作秋日黄昏的赏析

海子黎明直观的表达了什么

海子,原名查海生,出生于安徽省的一个小村落,从1982年开始在大学期间进行诗歌的创作,海子在十五岁之前都是生活在农村,这给他的创作增添了不少的灵感,直到后来考入了北京大学法律系,毕业后分配到中国政法大学教研室工作,最终在山海关卧轨自杀,结束了他的一生。

海子照片

海子这一生学了很多首诗,相对于其他海子写的其他类型的纯诗来说,海子《黎明》这首显得思味更重了些,写的非常直观,甚至谈得上是直白,象征意强烈。

海子死于自杀。海子死时,身上带着一封遗书,并明示所有人,他的死跟任何人都没有关系,他是自己了却子自己的生命,骆一禾是海子生前的好友,海子将他所有的遗稿托付给了骆一禾,包括了海子创作的这首《黎明》,除此之外还有300余首抒情的短诗和其他作品。在海子离去后的第49天,骆一禾也被送往了医院,昏迷了18天后没有被治愈,最终了此了一生,骆一禾的绝笔,写成的纪念海子的文章《海子生涯》,两位年轻的诗人就此相伴离开了人世。他们毕业于同一所大学,如此年轻,又如此杰出,在这个世界上短暂地停留。彼此欣赏着自己的诗作,如今竟在同一个春季相继离去,他们怀着对诗歌的热爱和憧憬,为广大的诗歌热爱者歌颂了他们的心声,海子《黎明》便是海子的心声的最好写照,他们的离世使我们丧失了最为真诚的歌唱和倾听。

海子的诗作秋日黄昏的赏析

海子是年轻的现代诗人,原名查海生,是地道的农家子弟,出生于安徽省安庆市怀宁县高河镇查湾村。海子生于1964年,15岁考入北京大学学习,毕业后海子被分配到北京中国政法大学哲学教研室工作。1989年,海子以卧轨的方式自杀,结束了他年轻的生命。海子在短暂的创作生命中写下了近200万字的作品,海子《秋日黄昏》就是其中之一。

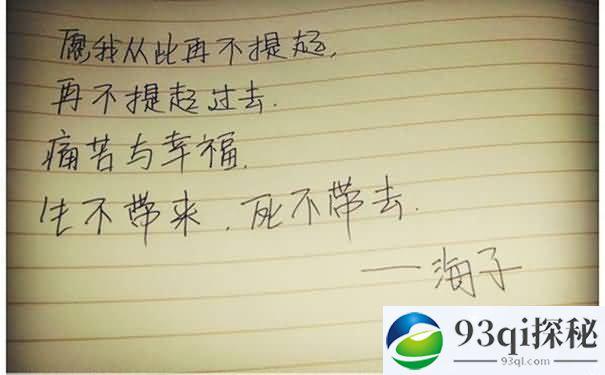

海子《秋日黄昏》节选

海子的一生光辉而短暂,就如他的诗歌一样。海子的诗深邃而又狂热,饱含着对生活的热爱,却又隐含着对死亡的矛盾心态。海子《秋日黄昏》是海子对秋日的感慨,一稿创作于1987年9月3日,在1987年10月4日海子对这个作品又进行了修改。本来《秋》《秋天》《秋日黄昏》三诗是分别写于八、九月的,但《秋日黄昏》在10月4日进行了小的修改。

黄昏是很多文人墨客最易感慨的时光,尤其是秋日的黄昏,萧索中更见哀凉,黄昏成了一个寄托文人们哀思的沉重载体。海子笔下的“秋日黄昏”同样是痛苦而挣扎的,我们似乎能通过诗文看到作者精神上的痛苦和寂寥。诗中“再不提起过去”似乎是一种沉痛的告别,我们能感到作者似乎被沉痛过去所侵扰,只能通过决绝的告别来摆脱。“生不带来 死不带去”不论是痛苦还是幸福,都将在死亡中消寂。秋日的黄昏成熟、华美,作者赞它“华美而无上”,黄昏必将带来漫长的黑夜,痛苦的人必将淹没于暗夜之中。

看过海子《秋日黄昏》,作者的这种孤单、寂寞、哀痛的心境跃然纸上。

海子土地的感情是怎样的

海子,原名查海生,当代诗人,1964年生于安徽省安庆市怀宁县高河镇查湾村,1989年卧轨自杀,年仅25岁。海子去世后,他的好友整理了海子生前的很多作品,并出版了海子的诗集、作品集等等,海子土地就是其很多作品中的重要意象。

海子照片

海子从小在农村长大,直到1979年考上北京大学法律系才彻底离开农村走入城市,并在城市工作和生活。海子生前的工作单位是中国政法大学哲学研究室,他负责教授美学。

海子的生活在七八十年代,思想冲突最尖锐的时期,从禁锢思想到物欲横流,海子的赤子之心备受折磨,他坚守着纯洁的心和理想,他信奉完美主义与理想主义,他追求纯粹的爱与结合,但是没人真正理解和支持他,他孤独、彷徨而且压抑,他将一切的苦闷诉诸诗歌,用文字写下悲苦。

出身农家的海子对土地有着近乎偏执的热爱,他的很多诗歌都以土地为意象,比如《五月的麦地》《麦地之瓮》等等,所谓的麦地是北方地区对徒弟的一种别称,这正是海子心中的土地。

海子对于麦地的感情是淳朴和天然的,这也是农家孩子在面对现代的纷繁复杂时,渴望原始自然地,追求返璞归真的诉求和祈愿。在面对乡村的一切时,海子内心的感情被全面的激发出来,想到土地孕养万物,供给食量,海子不禁感慨:这种热忱助人,不求回馈的自然存在不正是人们所应该所推崇和信奉的?

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

为什么古代文人去北京追富山贼 从来不抢

为什么古代文人去北京追富山贼 从来不抢 揭秘陶侃与陶渊明是什么关系

揭秘陶侃与陶渊明是什么关系 乾隆帝:中国历史上最会炒作的皇帝

乾隆帝:中国历史上最会炒作的皇帝 俗语穷国吕蒙正是什么意思

俗语穷国吕蒙正是什么意思 上官婉儿梅花妆的由来 上官婉儿与张昌宗偷情

上官婉儿梅花妆的由来 上官婉儿与张昌宗偷情 古代如何保卫皇帝:明代靠特务清代用满族

古代如何保卫皇帝:明代靠特务清代用满族 历史揭秘!刘备为何不重用赵云

历史揭秘!刘备为何不重用赵云 唐朝女子妆容其实非常吓人 主要看颜值!

唐朝女子妆容其实非常吓人 主要看颜值!