八百壮士真实历史:八百壮士真实历史死了多少人?

有关八百壮士的问题,坊间流传和史实并不完全相同。今天借电影《八佰》炒的正火,我也蹭蹭热度,在这里谈谈八百壮士真实历史:八百壮士真实历史死了多少人?

88师和兄弟的87师、36师,是蒋委员长的御林军,亲训师,是这些年网上俗称的德械师。所以不管是电影电视剧还是其他文艺作品,都将八百壮士描绘成满员德盔,全部德械,训练特别有素的部队。当然作为文艺作品,这样表现无可厚非,但需知历史并非如此。淞沪战场,中国军队的牺牲特别巨大,部队减员了补充、减员了补充,就跟添油一样。88师作为最早到达战场的部队,到10月26日,已经经过了六次补充,部队成份中老兵伤亡殆尽,已不足十之二三。据10月下旬补进第524团第一营的新兵樊城回忆,他编入该部时,第524团“每连一般只剩五六个人,最多也不过七八个人”,除此之外,都是新兵。524团第一营,有两个连就是整个从湖北通城保安团刚刚补入的新兵。而所谓的老兵,亦不过比湖北通城这批兵稍早进入88师而已。至于战前经德国人训练的那批老兵,到此时还有没有十分之一,我看都够呛。

坚守四行仓库的八百壮士,由于新兵成分多,其战斗力已经很成问题。88师参谋长张柏亭对大场失守后该师的战斗力说得很形象,“正如一杯茶,初沏时味道很浓,经过六次冲开水,冲一次淡一次,越冲越淡。”

这些刚刚补入的新兵,作战的技术、战术都不能和德国人帮助训练的最初的88师士兵同日而语。绝大多数的新兵未经过战阵,很多新兵没见过机枪,有些新兵甚至连步枪都没打过。

至于军服、枪械,自然也肯定不会是电影中表现的那个样子。一次、二次、五次、六次的补充,每次都能有战前调整师那样的哔叽军服、35钢盔,你信吗?再说了,咱当过兵的都知道,不管你多么漂亮的军服,只要经过半天的摸爬滚打,又是泥又是土那就没法看了。

在坚守四行仓库这四天中,英雄们最苦最累的、占时最多的,不是打仗,而是修筑工事。前边说了,四行仓库的战况相对来说并不激烈,但因为大家都认为这一坚守将会是很长的时间,所以谢团附、杨营长等都是连日连夜督促官兵赶修工事。至少到28日之前,包括谢晋元、杨瑞符在内,没有人睡过觉,除了打仗就是一刻不停地赶修防御工事。那太苦太累了!有些士兵干着干着就睡着了,摔醒了又继续干。

有军迷网友说四行仓库是钢筋水泥建成,墙体坚厚,不用修就是工事,没必要劳神费力再去修它。对此我有点无语。既然是军迷,还是建议找一本筑城教材来自己看一看,看看一座具备防贼防盗功能的仓库和一处具备战术价值的防御工事有怎样的不同。

修工事自然是很脏的活,用杨瑞符的话说,弟兄们穿着短裤,满身泥污,“都像从土里爬出来的一样。”而且出于长期坚守的考虑,仓库内严禁官兵用水洗脸洗脚,就连小便也都储存了起来,以备急需。你可以想象,那些当兵的一个个会是怎样的形象了。

但也许是感觉这像农民工一般的干活不刺激,缺乏视觉冲击力,也许是像前述伪军迷那样认为四行仓库不用修本身就是工事,因而这让人心疼也让人感动的画面几乎被所有艺术家的镜头给忽略了。

我丝毫不反对影视剧中把官兵们打扮得光鲜靓丽,也丝毫不反对把镜头对准最刺激也最具观赏效果的刀光血影,我只是想说,真的战场不是那么回事儿。

五、八百壮士的结局

八百壮士的悲壮,不是在战时,恰恰相反,在四行仓库那四天的战斗是壮而不悲的。八百壮士的悲,悲在进入租界以后,而这,却往往又是电影电视剧等文艺作品不愿意表现的。

八百壮士在四行仓库只打了四天,而在进入租界后却被关押了整整四年。

四年之后又是怎样呢?更惨。

1941年12月8日,日本突袭珍珠港,太平洋战争爆发。

10日,上海伪市长陈公博写信给孤军代理团长雷雄,要孤军参加汪精卫的“和平运动”,遭到严辟拒绝。

28日,日军突入孤军营,将手无寸铁的孤军官兵全部抓捕,押解到月浦机场拘禁。

1942年2月9日,敌人又将孤军全部押解到新龙华游民习艺所,强迫重体力劳动,做苦工。

没过多久,为拆散孤军的组织,日敌又将孤军中的50人转押到南京光华门,60人转押到孝陵卫,100人转押到杭州,50人转押到溪口,孤军中的军官和军士50人则被转押到南洋的新几内亚等地,其余关押在南京原老虎桥第一监狱的俘虏收容所。被分散到各地的孤军,均强迫做苦工,其间受尽侮辱与虐待。

日本投降后,有少部分孤军士兵回到了重庆,据说有9人。由南洋做苦工的36人回到了上海。后又陆续有孤军士兵聚集到上海,达百余人。此时的八百壮士,历经八年的摧残,能侥幸活下来已经十分不易,至于工作生活,则大都无着无落。在这方面,谢晋元夫人凌维诚女士,利用自身的影响做了很多的好事,比如托人帮助安排部分人的工作、接济部分人的生活、供给部分人的回家路费等等。

不知道为什么文艺作品都要刻意回避这些曾经为中国人大长了志气的壮士们的苦难结局。

六、关于谢晋元的留守

谢晋元是广东蕉岭人,黄埔四期毕业,淞沪开战时,先任262旅参谋主任,后接替负伤离职的前任黄永淮任524团中校团附。

查当年国军编制,除骑兵旅外,步兵旅、炮兵旅、独立旅均不设参谋长,只有一个中校参谋负参谋长之责。但在运作中,经常出现旅参谋主任一称,有些独立旅还有参谋长之称。到底是明确的职务还是仅作为变通的称呼,待考。这里权且认作参谋主任。

有人可能不解,由旅参谋主任到团附,这不是降职了吗?不不,旧军队的参谋长不像今天我军这样,它的编制职衔比较低。一般来说,军的参谋长低于师长,和旅长平级;师的参谋长低于旅长,和团长平级或略高;旅的参谋主任低于团长,和营长平级或略高。旅的参谋主任和中校团附相比,差不多,可看作等同或略低。也就是说,谢晋元由旅的参谋主任调任中校团附算不算升职不好说,但绝对不是降级。

在踞守四行仓库时,已经出现了谢团长一称,但谢晋元真的被任命为团长,是在撤入租界后。有说就在孤军撤入租界的当天,也就是10月31日,蒋介石中央明令晋升谢晋元为上校团长,晋升上官志标为中校团附,晋升雷雄为营长。原营长杨瑞符此时已因伤离队。

有文章为了拔高谢晋元的英雄形象,说师长布置任务时,谁都不想留下,只有谢晋元主动站了出来,这是错误的。谢晋元、杨瑞符等都是临危受命,事先并不知道,也没有所谓的开会商讨留守人选那么回事儿,时间也不允许。

另外,在整个淞沪战役期间,可以说是国军抗战中士气最高的时期。不论是中央军还是杂牌军,官兵们都是前仆后继,争先恐后,包括刚刚补入的新兵,也都是争着抢着要求上阵杀敌,中下级官兵中还极少出现贪生怕死畏缩不前的行为,说谁都不想留下牺牲,也不符当时的情况。

有两件小事,可以看出当时官兵的自觉牺牲精神。因为要一营留守四行仓库的命令来得很突然,26日晚11时作战命令下达,不容片刻停顿当晚就要全营进入仓库做好防御准备,而各连位置比较分散,那时的通信联络又只能靠传令兵,以至于当营长受领任务后,仓促间,其传令兵未能找到一连三排、三连和机枪连,命令未能传到。这几个单位也没能找到营长的指挥位置,看到大部队都在往苏州河南转进,便跟着别的部队一起行动。待到了27日早上,得知一营的任务是留下死守四行仓库后,即全部返回自觉归队。而因故短时离队的一连连长、营部医官和机枪连的一个排长,则是到了28日,才又自行进入四行仓库归队。明知留下就是牺牲,仍然义无反顾地主动归队,这事要是搁在1940年以后,就悬了。

国军在抗战中士气败落,是后来的事。

七、关于孙元良在八百壮士这件事儿上的表现

孙元良是八百壮士的直接上官,88师的师长。据其在回忆录中所称,在接到顾祝同转述蒋委员长要88师留在闸北死守的电话后,孙答:

“我不同意。为什么呢?如果我们死一人,敌人也死一人,甚至我们死十人,敌人死一人,我就愿意留在闸北,死守上海。最可虑的是,我们孤立在这里,于激战之后,干部伤亡了,联络隔绝了,在组织解体,粮弹不继,混乱而无指挥的状态下,被敌军任意屠杀,那才不值,更不光荣啊!第八十八师的士气固然很高,并且表现了坚守闸北两个多月的战绩,但我们也经过五次的补充啊!新兵虽然一样忠勇爱国,但训练时间短,缺乏各自为战的技能——这是实际情况,所以我不同意。”

孙元良在历史上名声并不好,已经有太多的文章在骂他。但一码归一码,在八百壮士留守四行仓库这件事儿上,我倒没看出他做得有什么不妥。不仅没有不妥,恰恰在这个问题上,我反倒认为他比蒋介石、顾祝同等整得更明白。用他和他参谋长的话说,既然没准备打赢,而只是做出牺牲给友邦看,那么牺牲一个团和牺牲一个师没什么区别。我认为这话说的没错。

524团第一营集中踞守四行仓库,不是三战区的意思。按三战区的要求,是要这一个团分散配置,以连、以排甚至以班为单位开展游击战,在已经沦陷了的闸北敌后骚扰、迟滞敌军的进攻。88师则考虑到这些新兵,不管从思想上、组织上、军事技术上,从哪说都不适宜分散在敌后游击,故而没有按战区的要求做分散配置,而是选定建筑结构特别坚固的四行仓库,将全营做集中固守。我认为88师这么做也还是没错。当过兵的网友都知道,新兵和老兵的心理素质并不相同,新兵很怕分散,分散后往往六神无主,战斗力将会大打折扣。何况在敌后打游击,也不是国民党军的特长。而利用公共租界对日军使用兵力和火力上的限制和四行仓库的坚固结构,将基本不具战场经验的数百新兵做集中固守,肯定比十几个人几十个人的分散出去更能形成战斗力。

总而言之吧,不管他内心真实的想法如何,从客观运用上看,我认为孙当时这一系列的处置是理性的,合乎实际的,不应该给予指责。至于在这之前和之后他的所作所为,那是另外一码事儿了。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

《沙家浜》的36个伤病员:新四军百名伤病员为何仅他们留名?

《沙家浜》的36个伤病员:新四军百名伤病员为何仅他们留名? 王娡金王孙是夫妻吗 金王孙老婆王娡为什么跑了

王娡金王孙是夫妻吗 金王孙老婆王娡为什么跑了 揭秘:关羽的什么缺点让他险杀曹操?

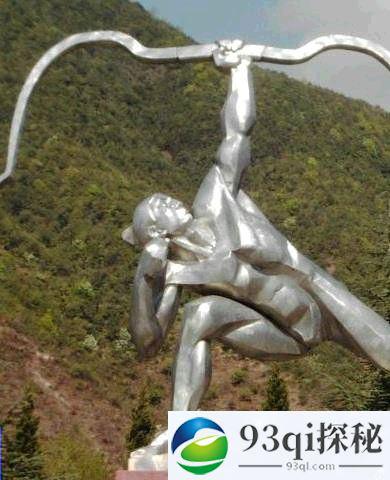

揭秘:关羽的什么缺点让他险杀曹操? 嫦娥的老公后羿生平简介

嫦娥的老公后羿生平简介 中国历史上最神奇五大预言

中国历史上最神奇五大预言 盘点黄埔十大名将都有谁

盘点黄埔十大名将都有谁 揭秘庄子的养生之道 庄子缮性一书有何意义

揭秘庄子的养生之道 庄子缮性一书有何意义 古代青楼女子想从良嫁老实人?太难!

古代青楼女子想从良嫁老实人?太难!