现在军区司令对调原因 均参考70年代做法 远比你想的复杂

现在军区司令对调原因,其实都参考70年代做法,远比你想的复杂,主要因素一是国内形式需要,二是防止各自划地盘,三是互相交流学习......

1973年八大军区司令员对调,绝对称得上是新中国历史上的一件大事。从外表上来看,这就是一次简单的对调,这些司令员个个身怀绝技,去哪指挥不都一样。然而,在当时特殊的历史背景下,这次对调同样也是对国家局势稳定的一次重要决定。因为这不仅仅是一次简单的对调,更是开了一个先河。

在1973年的时候,军委一声令下,八大军区司令员就开始了同时的对调,这种调整几乎出了所有人的意料,在国际和国内都产生了重大影响。而这次调整的内幕究竟是怎样,其实事件远比想象中要复杂得多。

国内局势需要稳定

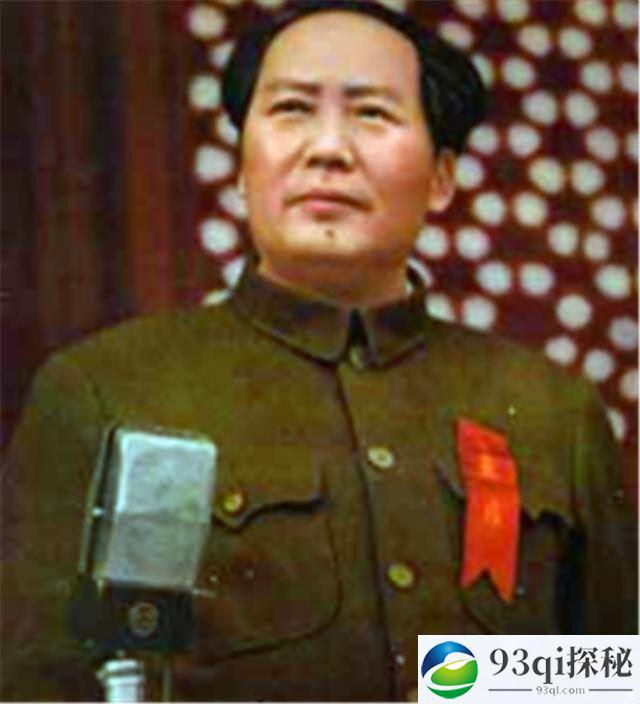

那时,国内的思想动乱已经好几年了。当一件重大的事情发生后,毛主席的心里开始重新审视过去发生的一切,一些曾经被排斥的老干部,他们的想法也是对的,他们需要重新得到机会,开始管控部队。

在这样的思考下,那一年的年初,毛主席做了一个改变中国命运的决定,那就是同意邓小平重新出山。

回过头来看,毛主席在当时最担心的还是军队出现问题,在革命最初的阶段,他就亲自提出了“枪杆子里出政权”,在党几十年的艰难斗争下,他非常清楚,如果执政党捏不紧军队的建设,未来出现什么样的乱子,一切都不得而知。

在建国后的几年里,毛主席最为重视的内容,莫不过是军队的建设了,他对军队抓得紧,就必须要牢牢捏紧这些主要司令员的动向。

大家都知道,一个手上握有实权的人,在一个地方待久了,就总会产生一些派别出现,这些也都在毛主席的意料范围内,他在此前和汪东兴的谈话中就说到,军队里其实也并不单纯,你们不信,我信。

可见,早在这次调整的六七年前,毛主席的内心深处便已经有了历史和心理因素。毛主席心目中,一个人在一个地方搞久了,就自然会变油。而且,几年的变动,让军队的建设遭到了不小的打击。主席想了很久,还是决定动军区司令,不动政委。

前一年,伟大的陈毅元帅逝世,毛主席亲自参加了追悼会,肯定了陈毅元帅此生的历史功绩,还说到了邓小平的问题主要在于人民内部的矛盾,当时这句话被周总理听到了,他觉得这是一个好机会。

在邓小平得知以后,一连给主席写了两封信,表示还愿意继续为党和人民继续工作,在这种情况下,毛主席最终同意了邓小平的请求。

当时的军队建设更是寸步难行,毛主席年龄渐渐大了,一些事情也力不从心,邓小平在恢复了工作以后,连忙赶往北京,担任了国务院副总理的职务,又在后来的十大上,被推选为中央委员。这次调整,毛主席还能亲自动手。再往后看,可能就要交给新人了。

早在几年前,毛主席其实就考虑过对军区进行调整,不过若不是那一场事件,他还是没有下定决心。

叶剑英也受命于危难之中,他更是十分清楚,在过去的十几年中,人民军队的建设有很大的干扰和破坏,很多问题已经到达了积重难返的地步,抓紧时间整顿军队,才是重中之重,只有这样,部队才会具有战斗力。

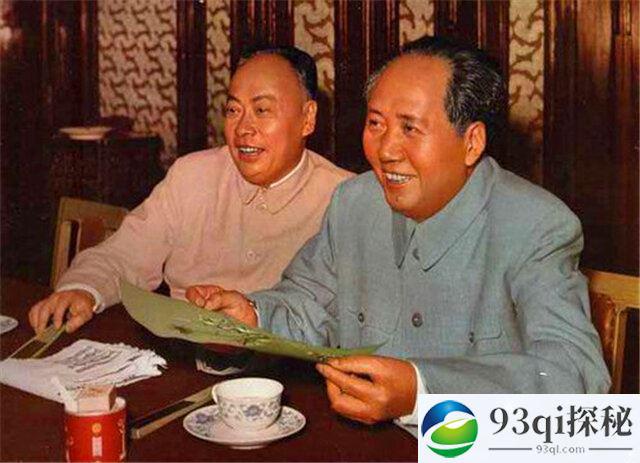

叶剑英的这些想法,得到了毛主席的认可,并且基于此前的各种心理因素,他也决定将这些付诸实施。因此,毛主席和邓小平商议以后,当他问到军队的后续应该怎么样调整比较好时,邓小平把双方的茶杯对调了一下,毛主席这才哈哈大笑,感慨英雄所见略同。

终于,在12月12日,一场政治局会议在北京召开,而这场会议开始前,毛主席也早就问了周总理、邓小平以及叶剑英等人的意见。

会议开启后,大家原本还以为只是一次普通的政治局会议,然而,主席却直接批评了政治局和军委,他当时说,政治局要议政,军委要议军还得议政。

说到这里,会场的各位马上捏了一把冷汗,不知道主席这番话的用意何在,大家都没有任何思想准备,突然,毛主席缓和了语气,终于说,他考虑了很多,还是决定让大军区的司令员调动,一个司令还是不要在一个地方搞太久为好,大家的步调要一致。

言外之意,就是部队在同样一个人的领导下,总会产生一些消极因素,大家都是非常有经验的领导干部,中心思想不变的情况下,调到其他的部队去带带兵,也会给军区注入一些新鲜的思想。

而且,最为重要的是,在整场会议中,都贯穿着毛主席思想的重要内容,那就是要做到步调一致,八大军区对调,同时,由邓小平担任解放军的总参谋长。

后来,大家又移步于人民大会堂,周总理主持召开了下一场会议,除了表明同意大军区司令员对调外,在这场会议中,总理着重的为大家介绍了邓小平,这位大家熟悉的老领导,终于陈功复出了。

从这天以后,毛主席开始不断接见各个军区的司令员,相比于各类军中的事务,毛主席更是反常地问了一些关于这些司令的家事,诸如多大年纪了,身体如何等情况,都是主席的关心范围。

随后,八大军区的司令员立即赴命,按照中央和毛主席的要求,在短短十天的时间内就要全部上岗。这种举动,瞬间引起了国内外的大量关注,当时很多国外的专家都对此项任命做出了大量的猜测,也有很多人都摸不着头脑。

基于国内的原因,其实后来邓小平也做出了自己的解释。他说,这是因为毛主席在安排的时候非常懂得如何安排军队,军队是为了保障国家和保卫人民的,主席心中绝对不允许个别领导干部自己画个圈。

在第二年,毛主席最后一次南方视察,他还是忧心忡忡,但是又夹杂着些许无奈,这次尝试,他也不太确定具体会产生怎样的影响。但是对于这个渐渐长大的新中国,他坚信很多事情都需要去不断尝试。

确实,这次调动的深远影响不仅仅在于当时,更在于今后。这是建军史上的一次重大事件,对整个军队的人事安排方向,都产生了重大影响。

毛主席的考虑,还有国外的原因

如今,司令对调一事已经过去了几十年,我们现在更是能够全面地看出,毛主席当时的考虑是如此的多。不得不说,主席深谋远虑。

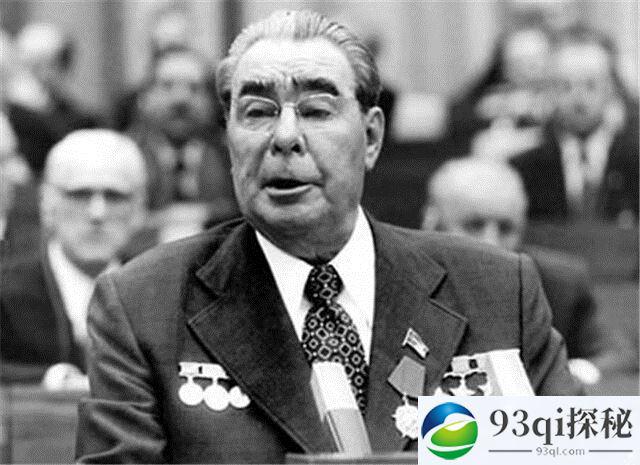

从上世纪的六十年代起,中国和曾经的老大哥苏联关系就开始慢慢走了下坡路。了解苏俄历史的朋友都知道,苏俄人对于土地的追求简直到了极端,那一会,边境的领土纠纷更是让中苏关系到达了一个新的冰点。

从那段时间,中国和苏联两国因为领土的事情,谈了好几次,然而一直没有什么实质性的进展。苏联更是在我国的北部造就了大量的威胁,最严重的时候,他们甚至把七十多万兵力开到了蒙古,把所有矛头对准了中国。

毛主席此时已经感受到了巨大的压力,特别是到了1969年以后,在我国黑龙江珍宝岛区域,中苏爆发了一系列的军事冲突,双方都有不少战士牺牲,这也让两国关系的回温变得异常困难,主席也是从枪林弹雨中走出来的,他已经明显地感觉到,将来要有一仗了。

到了建国二十周年之际,不少军区的领导人都觉得苏联可能要趁此机会发动偷袭,各大城市都渐渐开始了防空演习,整个国家都处于紧绷的状态,谁也说不准,苏联哪一天要打过来。

好不容易熬走了赫鲁晓夫,结果这勃列日涅夫更不是个省油的灯,原来驻扎的70万部队更是增加到了114万人,苏联方面挑起的争端更是多达四千多起。还在边境上挑衅意味十足地举行了各种各样的演习,明眼人都能看得出来,这就是在不断地针对中国。

在最严重的阶段,1969年,《解放军报》刊登了一篇名为《打倒新沙皇》的文章,在那一瞬间,所有都觉得战争就在眼前。再后来,军委召开了多次关于战备状态的会议,大家都对可能爆发的大规模战争做了严重的估计,那个时候,情况也是十分危急。

虽然处于和平年代,也丝毫不能掉以轻心,毛主席的居安思危思想,放在今天依旧能够受用。

和苏联的这种紧张状态一直到八十年代才结束,可是这期间,两方都做好了充分的准备,所有主要领导都渐渐明白了这样的一个道理,国际关系上,没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人。

因此,作为各大军区的领导,就非常有必要了解全国各个战区的情况,以备不时之需。在当时,中央的命令中也做了说明,此次对调是为了加强军队建设和为反侵略斗争做准备,各个军区的领导不仅要互相加强交流和学习,更是要实地去了解不同军区的情况。

因此,基于国内的政治原因,以及国外苏联的压制,都是构成这次司令员对调的内幕。事实证明,这次对调影响十元,意义非凡,它成功打开了一种全新的模式,也为后来军队建设提供了非常丰富的经验。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

刘禅做了什么决定?实际上拯救了许多人的生命

刘禅做了什么决定?实际上拯救了许多人的生命 刘婵一生有过几个妻子(两个)

刘婵一生有过几个妻子(两个) 1971年 “乒乓外交”背后的六个人——周恩来

1971年 “乒乓外交”背后的六个人——周恩来 张謇的商业帝国如何崩塌?违背经营规律

张謇的商业帝国如何崩塌?违背经营规律 历史上古代人是怎么过春节的?不吃饺子 吃枣糕

历史上古代人是怎么过春节的?不吃饺子 吃枣糕 清朝灭亡后后宫的妃子怎么了

清朝灭亡后后宫的妃子怎么了 当代作家汪曾祺逝世

当代作家汪曾祺逝世 常遇春从未失去生命 他有哪些传奇?

常遇春从未失去生命 他有哪些传奇?