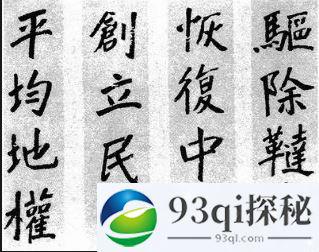

1911年辛亥革命被遗忘的作用:驱除鞑虏 恢复中华

辛亥革命的作用力,使中国排斥了君主立宪的可能、彻底离开了帝制,国体从帝国换为共和国是最受注目的特征,但是常常被遗忘的另一关键特点,则是辛亥革命的族群性质以及转变,尤其是从“驱逐鞑虏、恢复中华”到高喊“五族共和”,可谓是辛亥革命最耐人寻味的“发夹弯”。

众所皆知,“反满”是兴中会、同盟会用以动员支持者的重要论述,以孙中山为代表的革命党人起初希望创建的是一个汉人为主体的共和政权,从革命党人主要分布跟率先起义的地区来看,都可以发现与日后学者所谓的“中国本部十八省”区域高度叠合,更重要的是,正当南方十余省代表集会选出孙中山担任中华民国临时大总统、南北军交战僵持之时,北方蒙古诸部在京王公也在宣统帝御前集会当中强调将誓死守卫大清,并扬言要从蒙古草原带兵南下勤王。

于此同时,外蒙古四部(车臣汗部、土谢图汗部、札萨克图汗部、三因诺颜部)贵族与喇嘛也在库伦拥立第八世哲布尊丹巴呼图克图担任大蒙古国额真汗,外蒙军队并进攻科布多、内蒙古各部,库伦政府来势汹汹企图主导整个大蒙古统一,呼伦贝尔贵族也响应外蒙古独立、成立自治政府;再加上西藏有驻藏川军发生了哗变,藏区局势同样岌岌可危;最西陲的新疆地区,伊宁与迪化的革命和政变,也涉及复杂的族群因素,绝非单纯的满汉角度可以解决。

这样的边疆形势,让辛亥革命的成就,一时之间蒙上厚厚的阴影,因为清王朝“结束”虽是革命党人所求,但“解体”的后果与风险却是革命党人所始料未及。

早在孙中山1912年1月1日就任临时大总统发表演说时,就提到“国家之本,在于人民。合汉满蒙回藏诸地为一国,即合汉满蒙回藏诸族为一人”,他尤其强调民族、领土、军政等方面之“统一”的重要性,显然在此时,他心中的“中华民族”,已经由“异族所据河山”的描述,转变成包含异族的新中国民族论述,革命运动也从“反满”转换成“汉满蒙回藏诸族为一人”。

但是仅只于此还远远不足,南京临时政府无力处理边疆问题,是谁都看得出来的的事实,而1912年初唐绍仪、伍廷芳“南北议和”期间,一个相当重要的议题就是如何处理清帝退位以后的边疆政策,以蒙古王公为首的边疆政治群体强烈地发表对“共和”的意见后,双方达成《清室优待条件》,除了保障宣统帝维持“小朝廷”外,也确定了蒙古与新疆部分地区维持王公统治的政治状态,至此,“五族共和”样态初现于世。

在袁世凯的经营下,民国政府在内蒙古、科布多、阿尔泰等地的边疆战事不至于崩盘,且袁世凯政府还重建了清代边疆宗藩政治的核心政策,例如“年班”、“爵位”、“服制”、“俸银”等,在整个北洋政府时期,清代理藩院改组为蒙藏院,边疆各族王公喇嘛前往北京觐见大总统,简直就宛若清代王公前往京师朝觐一般,虽然这看似有违共和主义的精神,但是实际上这既兼顾了边疆现实、也有助于维持中国领土不进一步裂解。

直到1928年国民政府北伐成功后,都仍继续沿用这套制度,也再度将蒙藏院改组为蒙藏委员会,大抵维持让边疆地区与汉人为主的地区实行不同的政治制度,而且为了在对日战争上争取边疆民族的支持,国民政府还更重视成吉思汗等精神标志,并在抗战时创立“中枢致祭成陵大典”,相关措施延续至今已达90年。

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

蒲松龄笔下的齐天大圣:不失萌萌之风

蒲松龄笔下的齐天大圣:不失萌萌之风 五胡十六国中的五胡指的是什么?他们的结局是什么?

五胡十六国中的五胡指的是什么?他们的结局是什么? 著名法学家周福生逝世

著名法学家周福生逝世 《论语》的杂乱形影:儒家经典兴衰史

《论语》的杂乱形影:儒家经典兴衰史 揭秘:北周六官指的是哪六位官员?

揭秘:北周六官指的是哪六位官员? 俞作豫就义 俞作豫是怎么死的?

俞作豫就义 俞作豫是怎么死的? 曹操为什么直到死都没有迈出最关键的一步 为什么不自称皇帝?

曹操为什么直到死都没有迈出最关键的一步 为什么不自称皇帝? 揭秘:毛泽东1975年曾因何事不禁失声恸哭?

揭秘:毛泽东1975年曾因何事不禁失声恸哭?