古人解暑方式:有不逊于空调的“冰盘”

古人画中,一男子露出肩部,斜躺在类似凉椅的家具上。

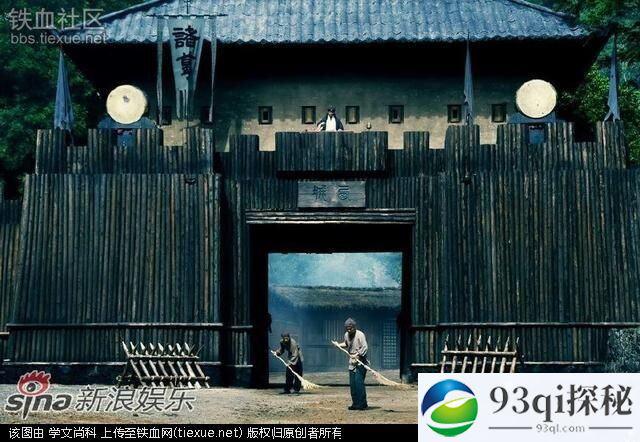

炎炎夏日,没有风扇、没有空调,真不知道该如何才能度过这个夏天了。电视剧《甄嬛传》里,到了夏天,下人会在一个大瓷缸中放进碎冰块,放置在主人房间中,以此降温。电视剧《雍正王朝》中也有同样的情节。

其实,这还真不是编剧胡编乱造。参考各种历史资料,除了打赤膊,如何才能度夏,古人也是花了不少心思的。

防暑利器一:静坐、赤膊、开裆

人们常说,心静自然凉。唐人白居易专门写了一首《消暑》诗:“何以消烦暑,端坐一院中”。

王维也有抱着古琴在竹林中席地而坐的经历。“眼前无长物,窗下有青峰。散热由心静,凉生为室空。”但更多社会底层人士需每天劳作以求温饱,就不能像他们那么一天坐着啥也不干。

根据部分古时流传的画,古代的男人在夏天也流行“打赤膊”。另据一些专家考证,部分朝代的女性夏天则流行穿“开裆裤”。古人外穿深衣(即上衣下裳连体的一种服装),里面多会穿胫衣。它是裤子的原始雏形,仅有两只裤管,上端用带子系在腰部,没有裆。

这种开裆裤是不单穿的,外面还会穿前后两片“裳”。

防暑利器二:天然“冰箱”

早在周代,古人就开始用冰窖储藏冰块。到后来,有条件的人都会在家中修筑一个冰窖,冬天将冰雪收集储藏,等到酷暑夏季时拿出来消暑降温。那个时候,家有储冰室是地位和身份的象征,好比现在的豪车、洋房。

如明清两代的北京,“每到三九、四九天,即有伐冰、藏冰之举,颇属盛事”。到了夏季,将冰送到紫禁城及官府、庙坛,是一种重要的官办经济活动。清代的冰窖是由工部都水清吏司掌管,统称“官窖”,特供宫廷、皇家庙坛与官府用冰。

另外,冰块取出来,会放在一个专门的容器中———冰鉴,多为陶器或青铜器。使用的时候将盛装食物的器皿放进去,然后周围铺满冰块,合上盖子,就能保鲜食物或者冷冻饮料。

对于普通人家,降暑的“冷气”主要来源于水井,在水井中放一口大瓮,作为保鲜食品的“冷藏室”;或者把食品放在篮子中,用绳索系上放在井下保存。

防暑利器三:人力风扇

古代普通人家纳凉一般都是竹扇,但达官贵人家就有了罕见的依靠人力转动的风扇。

近读《西京杂记》,卷一中有这样的记载:汉朝时“长安巧匠丁缓……作七轮扇,连七轮,大皆径丈,相连续,一人运之,满堂寒颤”。由此可知,早在汉朝时,已经有人制造出一种以轮叶拨风的大型扇凉器具,其取凉效果非常可观。

由于这段文字的描述很简单,我们无法准确得知这种古代大型风扇的真容究竟如何。不过,依情理可判定,它的拨风方式应该是轮形旋转拨风,即在巨轮上安上叶片,七个轮连在一根轴上,轴的一头设有摇动手柄,只要摇动手柄,七巨轮作快速旋转,室内空气被搅动起来,达到一屋凉快的效果。

这种大型风扇其时当属高科技专利产品,是皇家贵族专享的“豪华家电”,民间难以见到,自然也就不会有“山寨”版仿制品出现。久而久之,这种古人的聪明才智只能见于古籍了。

另外,还有一种更高级的降暑方式叫“冰盘”,效果绝对不逊于今天的空调。

从冰窖中取出冰块,放在一个大的陶器中,冰块上放置一个可以旋转的扇形道具。旋转时,让冷气扩散到整个房间里。此物堪称古时的“空调”。

防暑利器四:冷饮防暑

在古代,最初的防暑饮料就是井水。到了汉代开始,出现了蜜水,就是在水里搀加上蜂蜜之类的饮料,非常受欢迎。

传说汉末枭雄袁术十分爱喝这种饮料。袁术死时正好是酷暑,想喝杯蜜水,但当时军中找不到蜂蜜。仆人端来一杯水,袁术长叹“我袁术怎么到了这个地步”,吐血而亡。

到隋唐开始后,开始出现了类似现在的保健饮料,称之为“饮子”。将苏叶、霍叶、甘草等中药和果品熬制成茶,放置容器内,随时饮用。解渴的同时,还有清热解毒降暑的效果。

跟今天大街小巷都有冷饮奶茶店一样,那时候的“饮子店”也是相当火爆,有的饮子店还可以先喝后付钱。(重庆晨报永川读本记者 张梁实习生 冀蓓蓓)

-

支付宝

支付宝

-

微信

微信

玉皇大帝的来历,玉皇大帝叫什么

玉皇大帝的来历,玉皇大帝叫什么 历史上的狄仁杰 竟然是个赌神

历史上的狄仁杰 竟然是个赌神 阿斗是不是刘禅 刘禅为什么叫阿斗

阿斗是不是刘禅 刘禅为什么叫阿斗 悲情红颜:史上最凄惨的五大女人

悲情红颜:史上最凄惨的五大女人 唐僧取经八十一难:为何大多是神仙部下在搞鬼

唐僧取经八十一难:为何大多是神仙部下在搞鬼 空城计司马懿看穿了

空城计司马懿看穿了 这里的人叫东方犹太人 做生意一流 我们太熟悉其中的亿万富翁了

这里的人叫东方犹太人 做生意一流 我们太熟悉其中的亿万富翁了 唐高宗李治王皇后的下场

唐高宗李治王皇后的下场